Programm "Eine Welt im Museum"

Kultureller Wandel – Worum geht es?

Aufriss einer Frage

Die globalen politischen und ökonomischen Herausforderungen bedürfen einer politischen Kurskorrektur und eines kulturellen Wandels. Bildungsarbeit wird als ein wichtiges Instrument definiert, einen kulturellen Wandel herbeiführen zu können. Globales Lernen und Bildung für Nachhaltige Entwicklung, BNE, stehen in diesem Zusammenhang als Bildungsansätze für den Anspruch, im Bildungsbereich die mentale Grundlage für ein Umsteuern zu initiieren: Im Rahmen der institutionellen Allgemeinbildung von der Kindertagesstätte bis zur Universität soll eine Kursänderung auf individueller und gesellschaftlicher Ebene bewirkt werden, die weg von kontinuierlicher Profitmaximierung hin zu einer umfassenden Orientierung im Privaten, in der Wirtschaft, in der Politik auf mehr Allgemeinwohlorientierung führt. Sowohl die Bedingungen der Natur als auch die Bedingungen der Menschen hinsichtlich ihrer weltanschaulichen und ökonomischen Disparitäten und die unterschiedlichen Bedingungen der Generationen sollen dabei gewürdigt werden.1

Gemeint ist also eine Bildungs- und Kulturarbeit, die nicht bereits etablierten technischen und gesellschaftlichen Neuerungen folgt oder sie hinterfragt, sondern selbst als Motor gesellschaftlicher Neuerungen fungiert. Welche kulturelle Bildung brauchen wir dann, um diese Kurskorrektur über politische Vereinbarungen hinaus - wie sie beispielsweise in den SDGs2 formuliert wurden – zu bewirken? Brauchen wir ein Leitbild einer global verträglichen allgemeinen “Grundkultur”? Und in welchem Zusammenhang steht dazu die Notwendigkeit und der Schutz kultureller Vielfalt? Und welche Bedeutung kommt Museen im Rahmen eines politisch geforderten kulturellen Wandels zu?

Während kultureller Wandel allgemein als Phänomen verstanden wird, das sozialen Veränderungen in den materiellen und immateriellen gesellschaftlichen Konventionen nachfolgt, ist mit dem im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte geforderten kulturellen Wandel eine Anzahl spezieller kultureller Einstellugen und Kompetenzen gemeint, welche den Grund nachhaltiger globaler Gesellschaften legen sollen. Nun soll es also genau andersherum gehen. Zunächst ändern sich kulturelle Konventionen, damit neue kulturelle Kodierungen und Orientierungen Fuß fassen fassen und Konsummuster und Produktionsprozesse diesem kulturellen Wandel folgen können.

Wie soll das aussehen? Und welche Rolle können dabei Museen spielen?

Wie soll das aussehen? Und welche Rolle können dabei Museen spielen?

Neil Mc Gregor bemerkt in seinem Buch über die Deutschen, dass im Gegensatz zur englischen und französischen Kultur, Monumente nationaler Stärke und Größe in Deutschland auch als Mahnmale dienen.3 Anders als die Triumphbögen in Paris und London mahne der Triumphbogen in München, die kriegerischen Verwüstungen zur Etablierung des Deutschen Reiches nicht zu vergessen. Das Monument zeuge inzwischen von einem radikalen mentalen Wandel nach Ende des Zweiten Weltkrieges.

Auf eine positiv rezipierte Vergangenheit folgte eine Epoche, die zu einem Verlust aller moralischen Voraussetzungen für eine positive Identifikation mit kriegerischen Attributen als Zeichen nationaler Größe und Überlegenheit führte. Verschiedene Zeiten, verschiedene Einstellungen und Werte sowie verschiedene kulturelle Ausdrucksweisen. Keine kriegerischen Szenen, keine allegorischen Überhöhungen; eine plane Fläche auf der Rückseite des Münchener Triumphbogens mahnt mit den Worten “Dem Sieg geweiht. Vom Krieg zerstört. Zum Frieden mahnend”, nationale Einheit mit der Friedenspflicht zu verbinden.

Brauchen wir nun heute neue Mahnmale, die einerseits eine große Symbolkraft für die nationale Identifikation bieten und andererseits einen radikalen mentalen Wandel im Hinblick auf eine Allgemeinwohlorientierung zu symbolisieren vermögen? Neil Mc Gregor attestiert den Deutschen das Vermögen zum mentalen Wandel – zumindest in der Vergangenheit und im Hinblick auf die nationale Identitätsbildung.

Doch wie ist es heute?

Können wir heute einen mentalen Wandel hin zu einer Nachhaltigen Entwicklung erwirken? Dazu bedarf es sicherlich der Menschen, die sich auf den Weg machen und in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen eine Nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise umsetzen und zeigen, dass ein Wandel möglich ist. Auffällig ist, dass im Wirtschafts-, im Politik- sowie im Kunst- und Kulturbereich Ideen und Initiativen wachsen und gedeihen, im Bildungsbereich allerdings keine strukturellen Veränderungen zu bemerken sind, die über das hinausgehen, was bereits in der Reformpädagogik gefordert wurde: mehr Alltagsbezug und mehr Kompetenzförderung.4 Wie kann das sein, wenn diesem Bereich eine solch fundamentale Bedeutung für einen mentalen Wandel hin zu einer Nachhaltigen Gesellschaft beigemessen wird? Möglicherweise ist der Anspruch an die BNE eine grandiose Verkennung dessen, was Bildung vermag. Ist Bildung nicht doch nur eine konserative Disziplin, die, mental in der Vergangenheit verhaftet, in der Zukunft eigentlich nur wieder die Gegenwart reproduzieren will? Für die Beharrungskräfte im Bildungsbereich mögen sozio-ökonomische und politische Gründe ein Rolle spielen, vielleicht sollten aber andere Bereiche für den mentalen Wandel starker ins Scheinwerferlicht gerückt werden – die Wirtschaft, die Wissenschaft und der Kunst- und Kultubereich!

Also unter anderem die Museen?

Kunst- und Kulturschaffende wirken kraft der Worte und Bilder, der Musik, der Skulpturen und Artefakte. Die Schöpferkraft der Kunst- und Kulturschaffenden lässt Bilder entstehen, welche - mögen sie zunächst surreal erscheinen – in der Gegenwart ein Bild von Zukunft prägen; – seien die Bilder dystopisch oder utopisch. Darin unterscheidet sich der Kunst- und Kulturbereich sowie Wirtschaft und Wissenschaft von der Erziehungs- und Bildungsarbeit, welche in der Sorge um die Lernenden in der Gegenwart verankert ist.

1. Ort: Museen sind allen Menschen zugänglich, überall finden sich diese Orte der Auseinandersetzung mit allen erdenklichen Phänomenen und Fragestellungen in Raum und Zeit. Über 6.000 Stück gibt es in Deustchland. Alle 60 Kilometer lässt sich demnach ein Museum finden. Wer ein Museum betritt, stimmt bestimmten Konventionen zu. Wer sich einem Museum bewegt, tut dies ruhig und achtsam den ausgestellten Exponaten und anderen Menschen gegenüber. Nicht allein die Exponate, sondern der Raum selbst in seiner ästhetischen Erscheinung besitzt bildende Kraft gleich der Natur.5

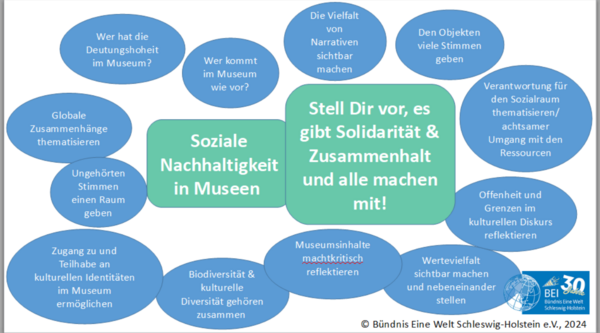

2. Themen: Museen besitzen eine hohe Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft. Im Nachhaltigkeitskontext wird Museen eine herausragende Bedeutung für eine polykulturelle resiliente Gesellschaft zugeschrieben: Eine lebendige demokratische Gesellschaft schafft öffentliche Räume, wo sich Bürger*innen ihrer eigenen kulturellen Herkunft vergewissern und andere kulturelle Werte und Praktiken wahrnehmen.6 Eine positive Identität bildet die Voraussetzung, sich mit anderen kulturellen Werten und Praktiken auseinanderzusetzen zu vermögen, um sich in der polykulturellen Gesellschaft orientieren, beheimaten und die Zukunft gestalten zu können. Objekte aus den Sammlungen und Ausstellungen der Museen bilden zu den verschiedenartigsten Themen und Fragestellungen unterschiedliche kulturelle Werte und Ausdrucksformen in Vergangenheit und Gegenwart ab. Damit eignen sich Museen besonders als Orte der Auseinandersetzung in Inhalt und Form für Vorstellungen darüber, wie die Utopie einer Nachhaltigen Zukunft aussehen kann.

3. Kommerz: Ein weiterer Aspekt betrifft die Bedeutung des Museums als Lern- und Begegnungsort außerhalb von tradierten Konsummustern und Leistungsansprüchen. Ergebnisse einer britischen Studie definierten Bedürfnisse, die Menschen bei einem Besuch im Museum artikulieren: 1. Lernen, 2. Unterhaltung kombiniert mit Lernen, 3. Begegnung mit anderen Menschen, 4. Ansprache von Kopf und Herz , 4. ein Raum ohne Werbung, 5. eigenes Engagement im Kontext des Museums.7 In einer demokratischen Gesellschaft können Museen Menschen aller Altersstufen die Möglichkeit bieten, außerhalb von kommerziellen Bezügen an einem öffentlichen Ort Zeit zu verbringen, sich mit dem Museum zu identifizieren und sich als Teil der Gesellschaft zu erleben und sich zum Wohl der Gemeinschaft einzubringen.

Also, können Museen einen mentalen Wandel hin zu einer Nachhaltigen Entwicklung erwirken? Sie können dazu beitragen und sie sollten diese Aufgabe wahrnehmen, denn sie haben den kulturpolitischen Auftrag sowie die materiellen und die finanziellen Mittel dazu.

Quellen:

- https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/NachhaltigkeitsstrategieDUKKommentar2016.pdf

- Im Rahmen des UN-Programms “Sustainable Development Goals, SDGs” http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

- Neil McGregor, „Germany. Memories of a nation“, London 2014

- https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Klafki

- Einführung in „Eine Welt im Museum. Globales Lernen in der kulturellen Bildungsarbeit“: https://www.bei-sh.org/files/Publikationen/2014_BEI_Publikation_Fachtagung_Eine_Welt_im_Museum-2014_www.BEI-SH.org.pdf

- https://resilienz.hypotheses.org/1078#more-1078

- http://happymuseumproject.org/wp-content/uploads/2010/02/HM_case_study_Derby-Silk-Museum_WEB_Mar2016.pdf